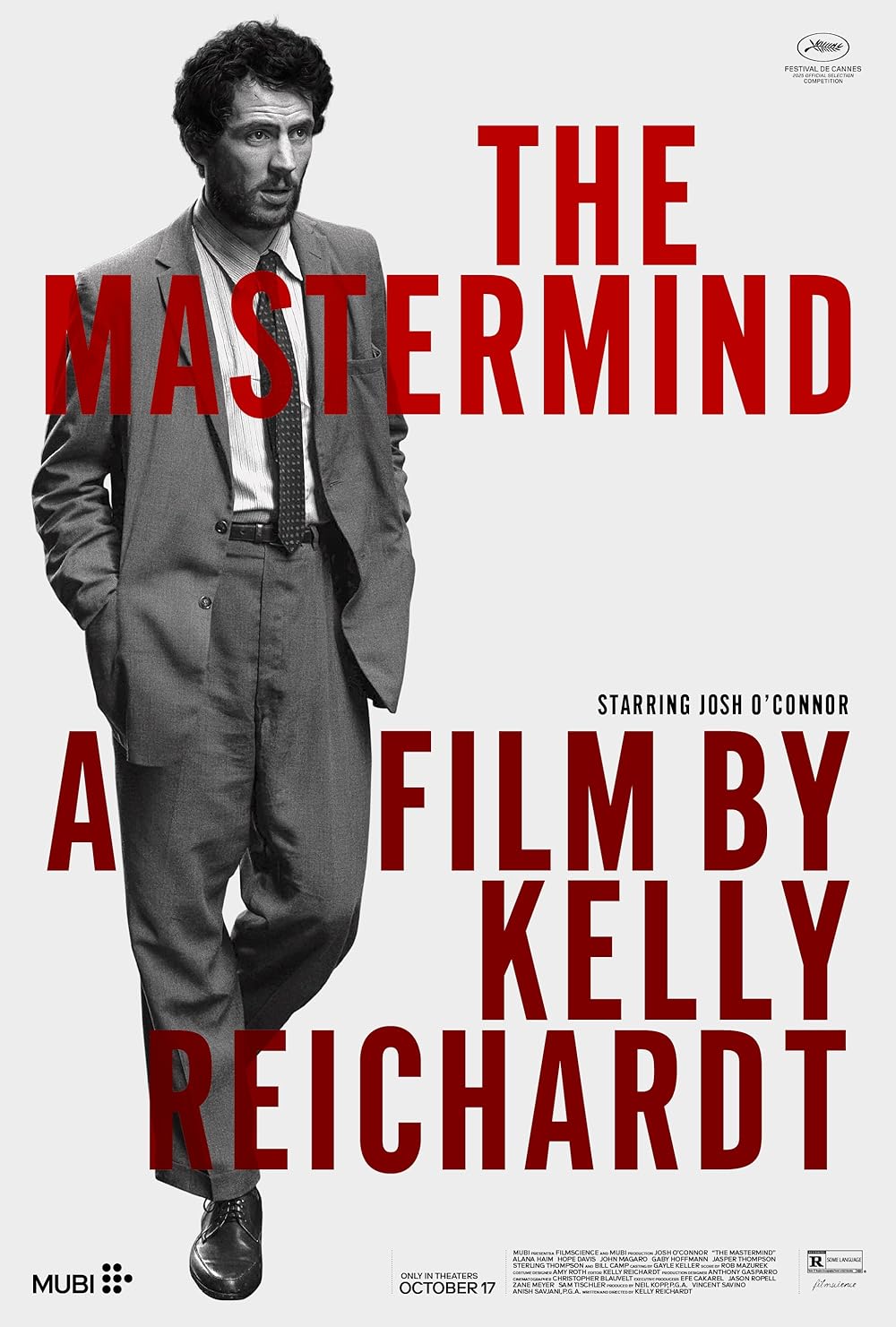

Mente maestra (The Mastermind, Kelly Reichardt, 2025. Estados Unidos, Reino Unido. Largometraje de ficción)

En la sala 8 de la Cineteca Nacional (Xoco) se presentó a la prensa (con fabuloso previo mini concierto del Cuarteto de Jazz de México) el noveno largometraje de la autora absoluta Kelly Reichardt [soberbios largos: Meek’s Cutoff (2010), First Cow (2019)], que sigue la historia de James (Josh O’Connor), un mañoso padre de familia aficionado al arte que planea y ejecuta un robo singular en el museo de su localidad. Todo está ambientado a inicios de los años 70 en un suburbio de Massachusetts. Una comedia sofisticada y cadenciosa que se desenvuelve entre la crítica social contra el racismo, el autoritarismo y la guerra, en un drama del individuo singular trágicamente envuelto en un ente social.

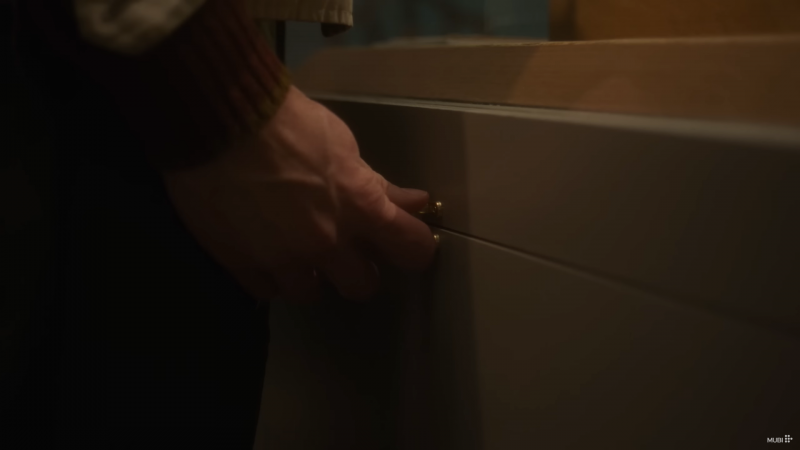

El slow tragicómico se presenta con un particular y raro inicio, casi en vertiginosa velocidad para su autora, quien sin dudas resuena entre aquellos cineastas del llamado slow cinema. Entre planos detalle de manos y fetichistas movimientos que extraen artículos de valor —sin duda alguna, cual Pickpocket (Bresson, 1966)—, planos/contraplanos clásicos, montaje rítmico entre el tenso jazz y gags constantes de situaciones ridículas, juegos de prejuicios racistas, e incluso escatológicos y simbólicos gestos, se desarrolla inusualmente toda la parte delictiva, en una particular analogía sobre la fugacidad de un crimen o, a su vez, sobre la agilidad necesaria en la comedia, sin descuidar ni un momento el detallismo en la puesta en cámara.

Puesta en cámara sutil y luminosa, que se va transformando conforme al relato, no ya en un gesto progresivo natural en el paso temporal de la cinta, sino en un gesto significante que alude a la degradación del personaje. Gesto visible desde los primeros minutos, con planos de atardeceres cálidos, otoñales y muy coloridos, que se irán desvaneciendo en fríos paisajes húmedos, blanquecinos, donde los árboles ya han perdido sus hojas, quedando expuestos y visiblemente vulnerables, vacíos.

El relato sobre el ostracismo del patriarca americano se ve envuelto en un viaje interesantísimo que parece radiografiar —aunque de una recreación se trata— aquel Estados Unidos marginal de suburbios rurales, de pequeñas comunidades afrodescendientes relegadas, de aquellos paisajes desolados de una economía “líder” que parece olvidar a su sector más vulnerable, sea por simple y llano racismo o incluso por una sociedad que rechaza ideales y pensamientos distintos, en una supuesta democracia absoluta: el falso free country que desprecia las constantes protestas pacíficas de los hippies contra la guerra.

Curioso y sutil gesto sobre las protestas hippies durante la barbarie en Vietnam que parecen establecer un claro mensaje a nuestro presente, donde las distintas sociedades se han visto profundamente divididas por discursos populistas que aluden al justificado uso de las armas y la violencia como única vía de escape, pero que, para la población en general, no es más que una absoluta masacre injustificada: sea el genocidio inenarrable en Gaza, la cacería inhumana de migrantes por agentes del ICE, o la escalada de violentas represiones policiales en protestas pacíficas alrededor del mundo en favor de una Palestina libre.

Y aunque el estilo cadencioso y sereno de la puesta en cámara puede resultar conflictivo para algunos espectadores —especialmente aquellos acostumbrados al cine norteamericano hollywoodense, repleto de planos por segundo y con raíces innegables en la MTV ochentera—, es importante mirar más allá de la velocidad del encuadre. Por lo general, siempre hay un motivo de peso estético, formal e incluso moral en la elección del ritmo del montaje. Lo interesante es detenerse a reflexionar caso por caso.

En esta línea se inscriben directores ya consagrados dentro del llamado slow cinema, nombres de la talla de Jim Jarmusch, Aki Kaurismäki, Apichatpong Weerasethakul, la recién debutante Paloma López Carrillo, o los fallecidos Abbas Kiarostami y la brutal Chantal Akerman.

Y para que esto no quede en una mera mención de tan remarcables nombres, vale la pena recordar que este tipo de propuestas precisamente buscan romper la hegemonía vertiginosa del cine mainstream. Apelan, en cambio, a un sentido formal y estético profundamente simbólico, que saque al espectador de su zona de confort, que lo conflictúe, que lo desencaje. Que provoque en él un shock mental para invitarlo a reflexionar y, con algo de suerte, abrir un buen debate entre sus allegados.

Al final, ese es uno de los objetivos más bonitos del cine: hacer comunidad a través del pensamiento compartido, del diálogo, del amor y la pasión por este arte que tanto amamos.

Redacción: Felipe Solares.